|

|

| ポポフ(POPOF )はポレポレ基金(Pole Pole Foundation )の略称で、1992 年にコンゴ民主共和国で設立されたNGO (非政府・非営利団体)です。ポレポレとは「ぼちぼち」という意味のスワヒリ語で、あせらずゆっくりと運動の輪を広げていこうという気持ちがこめられています。 | |

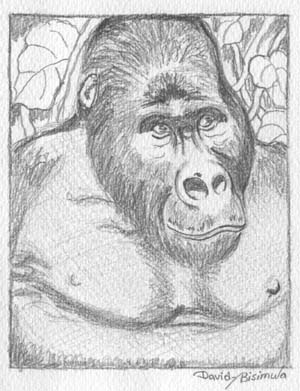

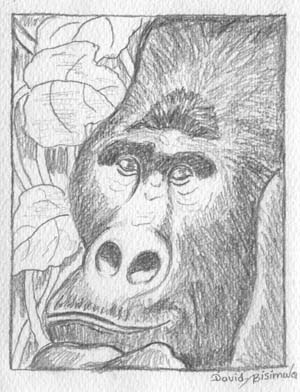

| ポポフの目的は、コンゴ東部にあるカフジ・ビエガ国立公園の周辺で自然環境の保全、絶滅の危機に瀕する東ローランドゴリラの保護、地域振興、自然保護教育を実践することにあります。

会員はほとんど国立公園周辺に居住する地元の人々で、調査団を組織して土壌や動植物相の現状を調査したり、自然資源の持続的な利用をはかるように村人たちに呼びかけています。子供たちの年齢に合わせて環境教育のプログラムをつくり、就学前の児童から、大学生、主婦にいたるまでさまざまな教育事業を実施しています。また、国際交流を高めるために観光客に配布するパンフレットや絵はがきをつくったり、地元でエコ・ツーリズムを推進するための活動をしています。 こういったポポフの活動を支援するために、日本支部ではカフジ・ビエガ国立公園周辺の人々の生活、アート、東ローランドゴリラを題材にした絵はがきを作成して販売し、展示会、講演会を開いて寄付を募り、現地で必要な物品を購入する資金にあてています。 |

また、民芸品を作成する技術やアイデア、自然保護教育のための教材をを提供したりしています。現地コンゴの政治情勢が思わしくないため日本ではまだポポフの会員を募集するまでに至っていませんが、将来日本からも人材を派遣してより国際的な活動ができるようにしていきたいと思っています。

ポポフニュースは、最近のポポフの活動を紹介し、今までに日本で集められた資金がどのような活動に使われたかを報告するニュースレターです。現地の人々やゴリラの近況についても報告していこうと思います。

また、ポポフが創作したポポフ・グッズや絵はがきの販売についても紹介しますので、お知り合いで興味のある方にもぜひ伝えていただきたいと願っています。

|

|

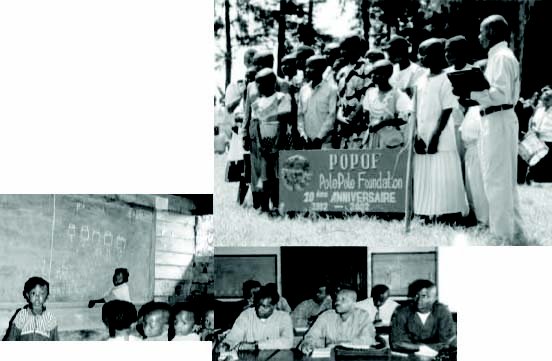

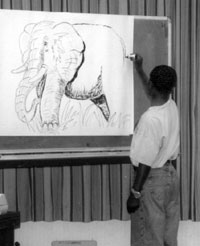

ポポフ創立10周年記念式典より

ポポフの学校で環境保護の大切さを学ぶ子どもたち

ポポフは国立公園ポポフは国立公園たちにも

生物学を学ぶ機会をつくっています |

|

| 1 | |

ジョン・カヘークワ

ジョン・カヘークワ

屋久島の環境文化村で開かれたシンポジウム

屋久島の環境文化村で開かれたシンポジウム

者の間でオークションにかけられ、売上はポポフの活動資金に寄付されました。

者の間でオークションにかけられ、売上はポポフの活動資金に寄付されました。

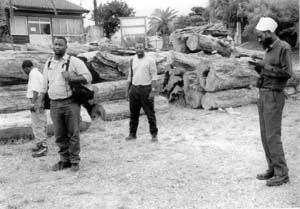

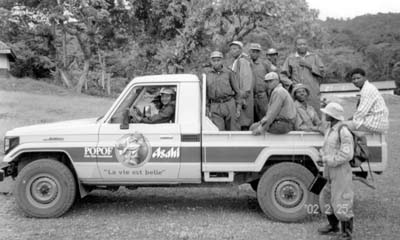

ゴリッチュというチュウハイを売り出している(株)アサヒビールが、ポポフにトヨタのランド・クルーザーを寄付してくれました。シングルキャビンで荷台が大きく、たくさん荷物が運べて便利です。ゴリッチュのシンボルマークのゴリラがとフロントとドアに描かれており、ゴリラの保護を推進していることが一目でわかります。コンゴ民主共和国に通関させるのに思いの外、時間がかかりましたが、現地のジョンさんからのメールによると、2001年の12月に無事ポポフの本部に車が届きました。カフジ・ビエガ国立公園の公園長も祝福にやってきてくれたそうです。以下はジョンさんからのメッセージです。

ゴリッチュというチュウハイを売り出している(株)アサヒビールが、ポポフにトヨタのランド・クルーザーを寄付してくれました。シングルキャビンで荷台が大きく、たくさん荷物が運べて便利です。ゴリッチュのシンボルマークのゴリラがとフロントとドアに描かれており、ゴリラの保護を推進していることが一目でわかります。コンゴ民主共和国に通関させるのに思いの外、時間がかかりましたが、現地のジョンさんからのメールによると、2001年の12月に無事ポポフの本部に車が届きました。カフジ・ビエガ国立公園の公園長も祝福にやってきてくれたそうです。以下はジョンさんからのメッセージです。

コンゴの男の子ジンガくんは、市場にいるおばあさんにたまごを届に行きます.初めて一人で行く市場、ジンガくん大丈夫かな?この絵本の市場はポポフの人たちが日常の買い物をしているムダかの市場がモデルです。

コンゴの男の子ジンガくんは、市場にいるおばあさんにたまごを届に行きます.初めて一人で行く市場、ジンガくん大丈夫かな?この絵本の市場はポポフの人たちが日常の買い物をしているムダかの市場がモデルです。